LA SÉLECTION 2020 DU PRIX DU ROMAN D’ÉCOLOGIE (4). Présentons nos monstres ! Entretien avec Emmanuelle Pireyre autour de « Chimère »

« Cette complexité de notre âme, tour à tour belle, tragique ou comique, et l’énergie constructive ou destructrice qui s’en dégage, sont des dimensions dont il faut bien tenir compte dans les enjeux liés à l’état de la nature. C’est elle que le roman a la capacité de présenter dans ses multiples et parfois sournoises dimensions. »

LA SÉLECTION 2020 DU PRIX DU ROMAN D’ÉCOLOGIE (3). Un paysage aride et l'(im)puissance des mots. Entretien avec Thomas Giraud autour du « Bruit des tuiles »

« Je crois assez peu en la différence entre les faits et la fiction. Tout dépend bien entendu de ce que l’on appelle faits, mais la plupart du temps, même s’il faudrait évidemment un peu nuancer les choses, il n’existe pas de faits bruts et dès le premier mot dit, les premières phrases prononcées par quelqu’un pour parler de ces faits, une part de fiction entre en jeu. »

LA SÉLECTION 2020 DU PRIX DU ROMAN D’ÉCOLOGIE (2). À l’affût des cerfs et des mots. Entretien avec Claudie Hunzinger autour des « Grands cerfs »

« La fiction rassemble, convoque, révèle la réalité. C’est une forme puissante. Libre. Je pratique plutôt le conte, ou le rêve éveillé, liant mon imaginaire à l’expérience vécue. J’ai besoin de l’expérimentation directe, du corps à corps avec le monde, pour en parler. Mais je ne saurais m’y limiter. Il me faut la dimension imaginaire. Sa liberté. Son espace. »

L’exotisme de la proximité : démystifier le quotidien pour dépoussiérer ses racines. Entretien de Blaise Hofmann avec Miruna Craciunescu autour d’ « Estive »

« Les générations conversent, s’héritent, s’émeuvent, c’est cela la tradition. Et c’est pour cette raison qu’il est fondamental de ne pas la laisser aux politiciens nationalistes et populistes. »

Concilier littérature et technologie : écrire internet sous le joug de la question écologique. Entretien d’Aude Seigne avec Bouchra Sadqi

« [il s’agit de] réconcilier science et littérature, qui ont tendance à se snober depuis la séparation des savoirs au XIXe siècle. D’un point de vue stylistique, cela passe, je crois, par une sorte d’effort pour détacher le regard sur un objet de ce que cet objet implique, c’est-à-dire de son usage, sa provenance, des récits qui y sont généralement associés. Il s’agit encore une fois d’une forme de d’émancipation ou de résistance. »

Du marché Jean-Talon au littoral groenlandais : réflexions sur le paysage intérieur. Entretien d’Anne-Sophie Subilia avec Miruna Craciunescu

«C’est l’humain qui forge et anime le paysage. Ce dernier, fait de montagnes, de roches et de lumières, […] s’insinue dans chaque intimité et provoque quantité d’impressions, de souvenir, de projections.»

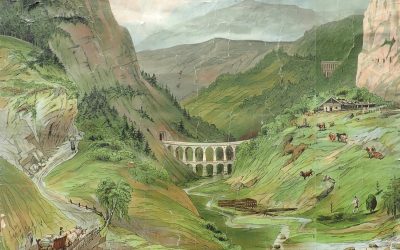

L’environnement de la modernité. Entretien de Jérôme Meizoz avec Riccardo Barontini autour d’ « Absolument Modernes! » et de « Haut Val des Loups »

« Il est certain que la ‘nature’ suisse depuis le XIXe siècle est devenue la belle façade du tourisme et des affaires, destinée à poétiser les choix d’une oligarchie au pouvoir […]. Avec tout cela, on ne connaît pas grand-chose de la Suisse industrielle, discrète comme le Capital. »

Journée d’étude « La littérature environnementale en Suisse: écrire l’écologie »

Masterclass en écopoétique avec Pierre Schoentjes et Claire Jaquier

Rencontre avec les écrivain.e.s Jérome Meizoz, Aude Seigne, Anne-Sophie Subilia

Université de Gand – Lundi 24 février 2020- « Het Pand »- 16h-21h

Remonter le courant : l’écriture de la nature pour interroger le passé. Entretien de Miruna Craciunescu avec Éric Plamondon autour de «Taqawan»

« La figure du saumon dépasse vite son simple rapport à la pêche pour devenir un élément de savoir sur le monde. Il permet de convoquer des éléments historiques, scientifiques, économiques, sociologiques, environnementaux, dans un désir de totalité des angles d’approche d’un même sujet.»

Jardins et relations de proximité. Entretien de Roland Buti avec Claire Jaquier, autour de « Grand National » et du « Milieu de l’horizon »

« J’ai été séduit par cette idée d’une acclimatation de légumes de tous les pays dans un petit espace et par celle de l’harmonie intérieure d’une ‘république potagère’ qui fonctionne parce que les règles sont peu nombreuses, mais claires. »